英文标题:How to Understand the Platonic Concepts of Knowledge and Belief?

英文提要:Regarding the relationship between the Platonic concept of knowledge (epistēmē) and the concept of belief (doxa), interpreters have proposed basically three different readings, which can be described as inclusivism, exclusivism and “the ambiguity reading”. This essay criticizes the first two readings and argues for “the ambiguity reading”. The author claims that Plato actually uses the terms “knowledge” and “belief” in different ways throughout the dialogues, particularlyMeno,TheaetetusandRepublic, and it is misleading to represent Platonic concepts of “knowledge” and “belief” as univocal.

提要:诠释者们对柏拉图哲学中“知识”和“信念”的关系做出了不同的解释,主要有兼容论、排斥论和歧义论这三种读法。本文首先对以G. Fine为代表的兼容论读法和以K. M. Vogt为代表的排斥论读法做了一些评述,指出了它们各自的困难,然后为歧义论读法提供了一些支持和论证。作者认为,想当然地认为柏拉图不同文本中的“知识”和“信念”概念有统一的含义,这是错误的;相反,实际上《美诺》和《泰阿泰德》中的“知识”和“信念”概念与《理想国》中的“知识”和“信念”概念有着非常不同的含义。

关键词:柏拉图;知识论;知识;信念;意见

中图分类号:文献标识码:

我们暂且把柏拉图哲学中的两个重要术语“epistēmē”和“doxa”分别译作“知识”和“信念”。[①]柏拉图主要在三个文本中讨论“知识”和“信念”的关系,这就是《美诺》、《泰阿泰德》和《理想国》(卷5-7)。《美诺》和《泰阿泰德》的讨论比较接近,但是,《理想国》中的讨论似乎与前两个文本形成明显的冲突。《美诺》和《泰阿泰德》似乎认为信念与知识是可兼容的,知识概念蕴含了信念概念,如同现代知识论的一个经典主张:知识是“得到证成的真信念”(justified true belief)。我们不妨把这种主张称为“兼容论”。反之,《理想国》的论述似乎完全不同,它把信念与知识描述为相互排斥的、对立的。我们不妨把这种主张称为“排斥论”。于是,如何为这几个文本提供协调一致的解释,就成为了柏拉图知识论诠释的一个基本难题。

有一些学者,以法恩(G. Fine)为代表,主张对这三个文本都做一种兼容论的解读,这样,他们就需要对《理想国》(卷5-7)进行某种特别的诠释。另一些学者持相反主张,他们认为《理想国》的排斥论观点也适用于《美诺》和《泰阿泰德》,福格特(K. M. Vogt)是这种观点的一位新近代表。此外,还有第三种主张,认为对《美诺》和《泰阿泰德》的兼容论解读与对《理想国》的排斥论解读是可以同时成立的,因为柏拉图在这些文本中以不同的方式使用了“知识”和“信念”这两个词。我把这种读法称为“歧义论”。据我所知,沃夫斯多夫(D. Wolfsdorf)最明确地提出了这种诠释方案。[②]我在本文中将首先对兼容论读法和排斥论读法做一些评述,然后为歧义论读法提供一些支持,我认为它容纳了前两种读法正确的地方,又避免了它们各自错误的地方。

一、《美诺》和《泰阿泰德》

在《美诺》的开头,美诺问苏格拉底,美德是以何种方式为人所获得的,它是不是可传授的。苏格拉底回应说,他连美德“是什么”都不知道,就更不知道它“是怎么样的”了。美诺轻率地表示他知道美德是什么,可是在经典的“辩驳论证”(elenchus)检验之后,最终表明美诺并不知道美德是什么。当苏格拉底说要继续“探究”美德是什么,这时候美诺抛出了一个争辩性的悖论(所谓“美诺悖论”,80d-e):要么某人知道X,从而不必要探究它,要么他不知道X,从而根本不知道要探究什么,无法开始其探究,哪怕碰巧发现了X,也不知道是不是所要探究的东西,所以,探究是不可能的。

美诺悖论显然预设了“知道/认识”与“不知道/不认识”、“知识”与“无知”的截然二分。为了论证“探究”的可能性,苏格拉底提出了著名的“回忆说”,并且针对美诺的一个童奴做了关于某个几何学问题的示范性探究,试图表明,一个人原本并不是完全无知,而是内在拥有“信念”(doxa),甚至拥有“真信念”或“正确信念”(84d,85b-c,86a)。如果一个人就同样的主题“以各种方式反复地接受提问”(85c),他可能不仅拥有“真信念”,而且能够“回忆起”他的灵魂中原本就潜在地拥有的“知识”(epistēmē)。这里,知识与无知的截然二分被打破了,居于中间地带的“信念”的地位变得独特而重要,它使得“探究”或者“学习”得以可能。探究只能从信念开始,而不能从绝对无知开始。“回忆说”的提出在某种意义上消除了绝对的无知,而只允许有相对的无知,也就是信念。另一方面,“信念”又是相对或潜在的知识,区别于处于实现或成全状态的知识。

“信念”在早期对话录中基本上充当负面角色,它是辩驳论证要消除或者净化掉的东西。而在《美诺》这里,“信念”,尤其是“真信念”,具有明显的正面意义,它是通往“知识”的一个“初级阶段”。而且,获得知识并不在于消除信念,而在于“(真)信念”得到进一步“唤醒”(86a7)从而变得更为“清晰”(85c11)。在这里,“信念”不是作为一个整体与“知识”相对,它自身有“真的”和“假的”两个类型。“真信念”就其是“真的”而言,它在实践上被看作与“知识”具有同样好的指引作用。[③]但是,苏格拉底强调,把真信念和知识区分开来还是必要而且可能的。他给出了一个著名的表述:知识是“用关于理由的考虑(aitias logismos)绑定下来”的真信念,[④]具有稳固性,而单纯的真信念没有被“绑定”下来,不具有稳固性,换言之,它很容易被改变或者被放弃。这个描述有时候被现代知识论学者看作西方哲学史上把知识定义为“得到证成的真信念”的最早版本。确实,如果把“用关于理由的考虑绑定下来”理解为“证成”(justification),那么《美诺》这里的描述与现代知识论关于知识的“标准分析”是一致的。

以伯南耶特(M. Burnyeat)为代表的诠释者表明,[⑤]“用关于理由的考虑绑定下来”与其说是“证成”(justification),不如说是“解释”(explanation),换言之,柏拉图的“知识”概念与现代知识论中讨论的“知识”概念有所不同,它始终要求包含“解释”或者“说明”,而不是“证成”或者“辩护”,从而,柏拉图的“知识”概念实际上更接近于“理解”(understanding)这个概念。不过,另一些学者(例如Fine 2003, Introduction, 5-6)则试图表明,“解释”本身也可以被看作构成“证成”的东西,因此把柏拉图这里的意思解释为知识是“得到证成的真信念”并无不妥。

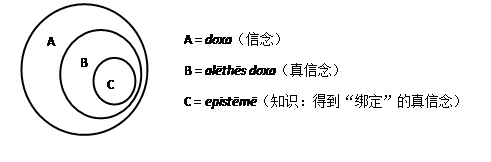

不管怎样,这样理解的“信念”和“知识”之间不是排斥性的,而是兼容的。“真信念”与“知识”之间的区分不是“种类上的”区分,而只是“程度上的”区分,也就是仅仅在于“稳固性”或者时间上的持久性方面的不同。“知识”是“信念”这个大的集合下面的一个子集,如下图所示:

然而,福格特在她的新近著作《信念与真》中对这种兼容论提出了反驳。她论证说(Vogt 2012, 13-14),信念是一种有毛病的认知状态,一个人固然要从信念出发进而达到知识,但是,最终的知识“取代”了信念。知识和信念是两种完全相互排斥的“认知态度”(cognitive attitude)。在《美诺》中,童奴经过苏格拉底提问得到关于某个几何学问题的正确信念,这时候苏格拉底说,经过反复练习,这个信念会在他心里长久停留下来,它会变成(become)知识。福格特认为这里的“变成”应该理解为“被取代”。她断言:“长期存在的观念认为,要使得信念成为知识必须在真信念之外再‘增加’某些东西(如,证成),但是,与此相反,这个思路提出,一旦真信念变成稳固的,一个知识‘取代’了原来仅仅是真信念的东西。”(ibid., 14)“从信念转变为知识,一个人并不保持同一个态度并且在其上增加些什么东西,而是拥有了一个全新的态度。”(ibid.)这样,知识就不是特定类型的信念,而是与信念完全不同类型的东西。

按照福格特的排斥论思路,一个人要获得知识必须“放弃”而不是“加固”其原有的信念。然而,这里有两个疑问:(1)、《美诺》中的信念究竟是作为一个笼统的整体,还是区分为假信念和真信念?(2)要达到知识果真需要“放弃”作为整体的信念,而不是让“真信念”得到“加固”吗?对于第一个问题,无论福格特如何努力说明“信念”是一个整体而不应有真假之分,[⑥]都不能否认柏拉图在《美诺》的文本中以肯定的方式使用了“真信念”这个说法,而且用它来表示童奴刚刚对某个几何学问题获得正确答案的状态。对于第二个问题,我们会看到,童奴在通达某个几何学知识的过程中的确“放弃”了一些信念,但是,他需要放弃的只是“假信念”(即,错误答案),而对于“真信念”,他不需要放弃,而需要得到“唤醒”从而使它更加“清晰”起来,或者按照另一种说法,需要得到某种方式的“绑定”而在心灵中恒久持有。柏拉图在《美诺》中似乎认可知识的命题性内容与真信念的命题性内容是相同的。例如,某一个几何学命题:如果正方形S的边长等于正方形T的对角线,那么,S的面积是T的两倍——这个命题可以是真信念的内容,也可以是知识的内容。这点与现代知识论的描述非常相似。总之,排斥论无法解释《美诺》中在真信念和假信念之间所做的区分,并且无法说明真信念对于获得知识而言的正面意义。如果某人仅仅引用《理想国》中信念与知识相互排斥的观点来佐证《美诺》这里的论述,那么它是难以得到合理辩护的,因为《理想国》自身很可能有其完全不同的语境。

下面来看《泰阿泰德》的论述。这篇对话录的主题是探究“知识是什么?”换言之,它试图获得关于“知识”的知识。按照《美诺》的思路,探究的路径是从已有的信念出发,经过“回忆”而最终发现探究的目标,并且最终用一个“关于理由的考虑”把它固定下来。《泰阿泰德》的讨论过程也可以被看作这样一个过程。对话人泰阿泰德先后提出关于“知识”的若干信念(例如,知识是各门技艺和科学、知识是感觉、知识是真信念,等等),苏格拉底对这些信念进行逐一的驳斥,引领泰阿泰德越来越逼近对于“知识”本身的“回忆”。

泰阿泰德最后提出的一个关于“知识是什么”的尝试性回答是:知识是带有说理的真信念(201c-d)。苏格拉底考察了“说理”(logos,英译通常为account)[⑦]的三种可能含义:(1)泛泛而言的“话语”或“陈述”;(2)分析性说理,即,对一个事物的构成要素的列举;(3)区分性说理,即,能够说出所问的东西区别于其它所有东西的标识。表面上,“说理”的这三个可能含义都被否定了,于是,对知识的这个定义最终也没有被接受,对话录以无结论的方式结束了。但是,我们并不能说,这场对“知识”的本性的讨论是完全徒劳的,相反,泰阿泰德很可能已经获得了关于“知识”的真信念:知识是带有说理的真信念。如果泰阿泰德对于这个真信念有足够清醒的、自觉的、稳固的把握,[⑧]并且能够为他的这个真信念提供恰当的“理由方面的考虑”,那么或许就可以说,他关于“知识”的本性拥有了知识。又或许,如果泰阿泰德能够提出“说理”的第四种恰当的含义,那么,知识就可以被恰当地界定为“带有说理的真信念”。“说理”的第四种含义是什么呢?联系到《美诺》的说法,“说理”很可能就是其中所说的“关于理由的考虑”。如果是这样,《泰阿泰德》关于知识的说明最终就会表明与《美诺》的说明一致。

但是,什么是“关于理由的考虑”,这本身是不太清楚的。《美诺》(98a)告诉我们的仅仅是:通过关于理由的考虑把真信念绑定下来,这相当于所谓的“回忆”。然而,“回忆”是什么意思,又是需要解释的问题。按照《美诺》的说法(81d),“整个实在是同类的”,而且心灵已经学习了一切,回想起一个东西就可以让人发现每一个东西。可是,这个说法仍然难以帮助我们了解什么是“关于理由的考虑”。我们有必要求助于《斐多》中的论述(72e以下)。在那里,回忆被描述为,通过对某些感性事物的某种属性(如:相等、美)的感觉而进一步联想到这种属性的独立存在(如:相等本身,美本身),也就是说,回忆的最终目标是把握到各个“理念”(eidos/idea)。在《斐多》中(96a以下,尤其100b以下),各个理念被说成是各个“理由/原因”(aitia)。“理念”被看作事物的“解释理由”,这在《斐多》100c以下得到了详细说明。于是,柏拉图的主张似乎是这样:对某个事物的“理由方面的考虑”,也就是以某个方式把握到这个事物所关联的“理念”。例如,在柏拉图看来,某个建筑物“是美的”,乃是由于它分有“美本身”(美之理念)。一个人以某种方式领会到了“美本身”,也就获得了关于这个建筑物“是美的”(或者“不是美的”)的解释理由。抽象地说,“理念F”是“分有F的事物”“是f”的解释理由。如果知识要求“理由方面的考虑”,那么,知识就必定首先是关于诸理念的把握。这是《斐多》的基本意思。

当然,我们不能完全确定,写作《泰阿泰德》时的柏拉图把真正的“说理”等同于《美诺》中提到的“理由方面的考虑”,同时像《斐多》提到的那样把事物的解释理由考虑为诸理念。不过有一点可以肯定,在《美诺》和《泰阿泰德》中,柏拉图以相似的方式谈论知识和信念的关系,包括:(1)把信念区别为真的和假的两个类型;(2)把知识看作某种强化形式的真信念;(3)“信念”及其同源动词“认信/相信”(doxazein)以中性而不带贬义的方式被使用,尤其在《泰阿泰德》中(189e以下),“认信”被等同于“思考/认为”(dianoesthai)和“判断”(krinein)。所有这些,都使我们更加倾向于对它们做一种兼容论的解读。

二、《理想国》卷5-7

然而,当我们把目光转向《理想国》卷5-7的时候会发现:(1)“信念”在前述文本中具有的中性甚至正面的角色荡然无存,而基本上只有贬义;(2)“信念”自身不再被区分为真的和假的、好的和坏的,而是被当作一个整体与“知识”相对立。这迫使我们对知识和信念的关系做出排斥论的解读,它也是学界对《理想国》卷5-7的传统诠释方式。

柏拉图在《理想国》卷5末尾处引入知识论讨论,其目的是要界定什么是真正的哲学家(爱智者),尤其是要把真正的哲学家与假冒的哲学家区别开来(475e)。假冒的哲学家是所谓“爱听和爱看的人”(476b),他们“欣赏美声、美色与美形,以及一切由它们产生的东西,但是它们的理智(dianoia)不能够洞见并且欣赏‘美本身’的本性”(476b)[⑨]。相反,真正的哲学家或“爱看真理的人”,他们“能够洞见美本身,分得清美本身和分有美的东西,不把分有美的东西认作美本身,也不把美本身认作分有美的东西”(476d)。柏拉图把这两种人格的区分等同于“知识”与“信念”这两种“理智状态”的区分:

“其中一个人的理智状态(dianoia),由于他认识(gignōskein),我们可不可以正确地把它称作是‘知识’(gnōmē)?而另一个人的理智状态,由于他认信(doxazein),我们可不可以把它称作是‘信念’(doxa)?”(《理想国》476d)

柏拉图这里的知识论探讨是跟他的“社会—政治”层面的讨论纠缠在一起的。他希望通过知识论层面的根据来佐证其“社会—政治”层面的论点,但实际上,这种“社会—政治”层面的主张预先已经影响到其知识论层面上的论证。正是为了明确把真正的哲学家与假冒的哲学家划分开来,他才把知识与信念对立起来。柏拉图在这里设定了两类不同的认识主体,而且他们永远各自落入某一种心智状态或者某一个知识论层级上——就好像“信念”和“知识”是两种不同的心灵品格或者“境界”似的。换言之,如果一个人处在知识的状态,那么他对于任何主题的判断永远是正确的,而如果一个人处在信念的状态,那么他关于所有主题形成的判断都不是知识性判断,而是信念性判断。

当柏拉图在这里把“美本身”和“分有美的东西”区分开来的时候,他显然提及了《斐多》中最早引入的存在论学说:理念与理念的感性分有者的区分。他试图把这种存在论学说与知识论系统地整合起来,并提出了著名的三分法。在存在论方面,他区分了“(完全)是的东西”、“(完全)不是的东西”以及它们的居间者“既是又不是的东西”;在知识论方面,他区分了知识、无知以及居间的信念。知识针对(epi)“是的东西”,信念针对“既是又不是的东西”,而无知针对“不是的东西”,如下表:

认知类型

针对的东西

知识

(完全)是的东西(that whichentirelyis)

信念

是又不是的东西(that which both is and is not)

无知

(完全)不是的东西(that which is notat all)

希腊语“to on”(英语:that which is)在以往的译文中常常被翻译为“存在的东西”,这种译法在此语境中是不对的,而翻译为“是的东西”更为准确。因为,尽管“einai”(to be)兼有断真、谓述和存在三种用法,但是,它在这里最明显体现为谓述用法而不是存在用法。首先,某种东西处于“存在的东西”和“不存在的东西”之间,这是无法理解的,因为“存在”不会有程度上的分别。其次,文本明确提到(479a以下),“完全is的东西”表示像“美本身”这样的东西,即,理念,而“both is and is not的东西”表示分有“美”理念的具体事物,这也就是说,美本身“完全是”美的,而某个美人“不完全是”美的,总“是又不是”美的。这样,柏拉图文本的意思是:

P1:“是的东西”(to on/that which is)指的是“理念”。

P2:知识是针对理念的,而信念是针对感性分有者的。

这又推出:

P3:所有知识都是关于理念的,同时,所有信念都是关于感性事物的;换言之,关于感性事物不可能有知识,关于理念不可能形成信念。

从存在论上讲,这就是所谓“两个世界”学说:理念世界和现象世界的截然二分,或者,理智性世界和感性世界的截然二分。从知识论上讲,这是一种排斥论主张:知识和信念是彼此排斥而没有任何交集的两种东西。这是对《理想国》这段文本的传统诠释。

然而,这种传统诠释会引起一些难题,譬如,法恩就列举了这样几个方面[⑩]:(1)它使得一个人不能从关于某个东西的信念过渡到关于它的知识;(2)它会完全否定《美诺》关于知识的解释(法恩对《美诺》做了兼容论解读:知识是得到证成的真信念);(3)它使得知识的范围被大大缩减了,以至没有人能够认识感性世界中的任何东西;(4)如果哲学家的知识只是关于理念的,他们对于感性世界也只能拥有信念,那么就很难说明为什么哲学家比别人更适合在这个具体的世界中进行统治。(5)《理想国》的一些具体文本与排斥论读法是矛盾的,例如,在506c,苏格拉底说他对于善理念只有信念而没有知识,而在520c,他说,返回洞穴的哲学家会认识那里面的事物,也就是感性事物;这就表明,一个人可以拥有关于理念的信念,也可以对感性事物拥有知识。

为了消除这些难题,法恩拒斥了传统排斥论读法,而提出了一种兼容论读法:

F1:“是的东西”不表示理念,而表示“是真的东西”(真命题)。

F2:知识和信念都“针对”命题——知识针对真命题(是的东西),信念针对真命题与假命题(是又不是的东西)——而不“针对”某种对象。

F3:我们可以拥有关于感性事物的知识,也可以拥有关于理智性领域的信念。

F3是法恩的论证目标,它使得对《理想国》的兼容论诠释得以可能,也就是说,与《美诺》一样,知识是得到证成的真信念。为了这个目标,她重新解释了“to be”的含义,强调它的断真用法,以确保F1。同时,为了确保F2,她提出了一种所谓“内容分析”而非“对象分析”,也就是说,知识和信念所“针对”的不是直接的对象,而是命题的内容。与此同时,她认为柏拉图在这里讨论的知识概念是“命题性知识”或者“描述性知识”,而不是“亲知的知识”。

然而,法恩的这种诠释方案依然是有问题的。首先,F1难以成立。正如福格特所说(p. 61),当柏拉图说,“知识是针对‘是的东西’的”,这有可能表示“知识是针对‘是真的东西’的”,但这不是希腊语最自然的读法,而需要一个复杂精细的诠释。我们上文所提到,“是的东西”的最自然读法是谓述读法,也就是说,把“(完全)是的东西”理解为“(完全)是f的东西”从而理解为“理念F”。这也正是柏拉图强调“完全”这个修饰语的意思所在。如果“是的东西”表示“是真的东西”从而表示“真命题”,我们会难以理解“完全为真的命题”和“不完全为真的命题”这些表达式的意思,因为这就好像在“真”和“假”之间还有第三个居间的命题真值似的。另外,《理想国》卷5-7的其余部分,哲学家的目标被说成是关于诸理念的知识,而且诸理念在最高的意义上“是”,因而我们有理由相信,《理想国》476e-478e也是以同样的方式在谈论这个问题。其次,如果F1不成立,那么基于F1之上的F2也就不成立。这样,我们不必把柏拉图的知识概念限定为命题性知识,而这重新开启了这样的可能性:柏拉图有可能承认对于理念的某种亲知——这种可能性在法恩的诠释方案中被拒斥了。

尽管如此,F3对我们而言显得很有吸引力,相反,P3显得困难重重。如何解决这个难题呢?福格特为我们提供了一个修正了的排斥论读法,它既不接受P3,也没有完全接受F3。她通过把“针对”(tassōepi)理解为一种“指向性”或“导向性”(directedness),从而把P2修正为V2(pp. 63-64):

V2:知识的本己对象是理念,但是,知识(作为一种cognitive power)可能“以有缺陷的方式”被导向其非本己的对象(感性事物);同样,信念的本己对象是感性事物,但是,信念可能“以有缺陷的方式”被导向其非本己的对象(理念)。

这样,严格上讲,我们不能“认识”感性事物,例如,一个人不能“认识”到“这块蛋糕是小的(或者,是大的)”。关于这样的主题,最适合的是信念能力(我们可以“认为—相信”“这块蛋糕是小的(或者,是大的)”。但是,我们有可能把知识方面的能力导向信念对象,试图认识这些东西——尽管它们实际上不属于可认识的东西。同样,我们有可能把信念方面的能力导向理智性对象——但是只能以有缺陷的方式(这时候我们常常依赖举例、比喻之类的手段)。于是,《理想国》中,苏格拉底谈到他拥有关于“善”的信念(506b以下),并且以比喻的方式进行了一些说明,就是可理解的。

总之,按照福格特的解释,在《理想国》这里,柏拉图根本没有把知识说成是信念的一个种类,知识也没有被当成某种得到证成的真信念;相反,信念始终被当成一种有缺陷的认知能力,与知识相对。尽管信念能力可能以某种方式被导向理智性对象,这也根本不能说明真信念与知识有相同的命题性内容。我认为,福格特对《理想国》的排斥论读法的基本方向是正确的(当然,我在后面将提出与她不太一样的理由),而法恩的兼容论读法很难与《理想国》卷5-7的整体语境相协调。《理想国》的文本到处都在强调知识与信念的对立,而且信念在这里明显具有贬义性,上一节提到的对“真信念”的正面意义的强调在《理想国》这里全然看不到踪迹。然而,在我看来,我们也没有必要把《理想国》的排斥论读法带到《美诺》和《泰阿泰德》中去,正如不必要把《美诺》和《泰阿泰德》的兼容论读法带到《理想国》中来一样,因为在这两组文本中,柏拉图以不同的方式使用了“知识”和“信念”这两个词。

三、“知识”与“信念”的歧义性

通过对文本更细致的分析,我们会发现,柏拉图实际上有几种不同的“知识”(epistēmē)概念。

(1)有时候,他考虑的是“命题性知识”,即,一个单一命题的知识(如某人认识到,如果正方形S的边长等于正方形T的对角线,那么,S的面积是T的两倍)。《美诺》中的“知识”主要是这样一个概念,它表示一个人针对单个命题而言所处的认知状态或认知结果。它的复数形式“epistēmai”表示复数的命题性知识。[11]

(2)另一些时候,他考虑的知识似乎是一个“知识领域”(如几何学、医学或建筑技术)。这种“知识领域”似乎并不指关于某个领域的真命题的集合,而是指一个人所拥有的“能力”——只要他运用这种能力,就必定可以获得关于这个领域的任何真命题。这个知识概念,可以被称为“专家知识”(expertise,expert knowledge,有时被等同于technē,sophia或mathēma)。[12]它的复数形式“epistēmai”表示“各门学问”、“各门技艺”或“各门科学”。[13]

(3)还有一些时候,柏拉图以特别的方式使用“epistēmē”这个词,即,用它来表达心灵的一种“高级的理智能力”或“理性”。它是(唯一)能够把握到“真”的能力,而且似乎只有真正的“哲学家—科学家”才拥有这样一种能力。对于这种意义上的“epistēmē”,无论是汉语的“知识”还是英语的“knowledge”,实际上都很难传达。因为我们通常的“知识”概念是某个认识活动的“结果”,而这种“epistēmē”却表示进行认识的“能力”。[14]这个含义的“知识”没有复数形式,只有单数形式。

这三种知识概念究竟是以怎样的方式关联在一起的,这点并不容易说明。我们基本可以确认的是:(1)第二种含义的知识概念很可能是历史上的苏格拉底所持有的,而第三种是柏拉图本人发展出来的。早期苏格拉底式对话录中谈论到的“知识”概念,通常指第二种含义的知识。(2)如果第一种含义的“epistēmē”(命题性知识)可以称为“知识性判断”(epistemic judgment)[15]的话,那么,第二、三种含义的“epistēmē”并不表示这种知识性判断,而是表示“产生知识性判断的能力”。不过,对于柏拉图而言,这两层含义常常是纠缠在一起的。(3)按照《理想国》438c-d,柏拉图提到“知识本身”(epistēmē autē)与“具体的某一门知识”(epistēmē tis)的区别,这个区别可能等同于第三种含义的“知识”与第二种含义的“知识”的区别。而按照《理想国》533d,第二种含义的epistēmē(=technē)严格上说够不上epistēmē(=noēsis)的层次,“它需要用别的名称来称呼,也就是比doxa更清楚,比epistēmē更晦暗的东西”(533d)。此外,第三种含义的“知识”和第二种含义的“知识”的关系又被描述为辩证法(dialektikē)与其他各门科学的关系(《理想国》,533d-534e)。

类似于“epistēmē”的情况,柏拉图也以不同方式使用“doxa”这个词。一方面,它表示“信念性判断”(doxastic judgment),与“知识性判断”相对而言;它是认信活动(doxazein)的结果,体现为命题的形式。另一方面,它表示“产生信念性判断的能力”。[16]当柏拉图在《理想国》中说“doxa”本身又包含两个层次的能力(即,“相信/pistis”与“揣想/eikasia”)的时候,这里的“doxa”指的就是这样一种“能力”——进行认信的能力。把后面这种含义的“doxa”翻译为“信念”实际上很容易带来误解,因为“信念”(至少在中文里)更自然地被用来表示第一种意义上的“doxa”,即,信念性判断。作为信念性判断的“doxa”可以有复数形式“doxai”,但是,作为“认信能力”的“doxa”只能以单数形式出现。在《理想国》中,“相信”(pistis)和“揣想”(eikasia)并不是被当作两个信念性判断(doxai),而是被当作“认信能力”的两个不同层次。

《美诺》和《泰阿泰德》表明“doxa”有“真的/正确的”和“假的/错误的”之分,而《理想国》卷5-7丝毫没有提及“真的doxa”和“假的doxa”的区分。如果我们应用上述歧义性读法,就可以很容易解释这个现象。一方面,《美诺》和《泰阿泰德》的“doxa”概念主要表示“信念性判断”,尽管它仍然是出现在心灵中的东西,但是具有命题性结构,可以有“真的”和“假的”之分。所以,柏拉图在《智者》(264b)中说,“doxa”和“logos”是“同类的东西”。作为知识性判断的“epistēmē”可以与“真的doxa”有共同的命题内容,这个意义上的“epistēmē”可以与“doxa”有兼容之处。另一方面,《理想国》的“doxa”主要表示“认信能力”,它通常不被区分为真的和假的。[17]真和假可以是信念性判断的命题内容的性质,但是不可以被看作“认信能力”的性质。“认信能力”与真假的关系不是一种修饰关系,而是作用与结果之间的关系。作为认识能力或理解能力的“epistēmē”与作为认信能力的“doxa”是两个完全不同层次的能力,前者是保证可以达到真的能力,是“不会错的”,后者是“可错的”,它与真之间没有必然的关联。[18]

至此,我们说明了柏拉图的“epistēmē”和“doxa”的歧义性以及它在不同文本中的体现。忽视这种歧义性会导致我们无法弄清柏拉图知识论的基本概念,也让我们无法为柏拉图文本提供协调一致的解释。一方面,当我们看到福格特主张“doxa”只有一个类型而没有“真的”和“假的”两个类型之分的时候,就可以做出这样的回应:她没能够清楚地区分出“doxa”的两种含义,很可能只看到了作为“认信能力”的“doxa”而忽视了作为“信念性判断”的“doxa”。另一方面,当法恩试图把《理想国》做兼容论解读的时候,我们可以对她纠正说,她把其中的“doxa”理解为“信念性判断”而把“epistēmē”理解为“知识性判断”了,没有注意到它们实际上各自表示“认信能力”和“认识能力/理性”。总之,想当然地用当代知识论中的“知识”(英文“knowledge”)概念来理解柏拉图的“epistēmē”概念或用现代的“belief”概念来理解柏拉图的“doxa”概念,或者想当然地认为柏拉图不同文本中的“epistēmē”和“doxa”概念有一个统一的含义,都是错误的。

参考文献

Fine, G.Plato on Knowledge and Form: Selected Essays. Oxford: Clarendon Press, 2003.

Bunnin, N. and Yu, J.The Blackwell Dictionary of Western Philosophy, Blackwell Publishing Ltd, 2004.

Burnyeat, M. “Socrates and the Jury,”Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volume 54 (1980): 173-191.

Plato.Complete Works. Ed. John M. Cooper. Indianapolis: Hackett, 1997.

Plato.Platonis Opera. Edited with introduction and notes by John Burnet. Oxford: Clarendon Press, 1900-1907.

Vogt, K. M.Belief and Truth: A Skeptic Reading of Plato,Oxford University Press, 2012.

Wolfsdorf, D. “Plato’s Conception of Knowledge,” Classical World 105 (2011): 57-75.

Woodruff, P. “Plato’s Early Theory of Knowledge.” in Stephen Everson,Epistemology, 60-84. Companions to Ancient Thought 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

[①]“epistēmē”通常译作“知识”(knowledge),广义上表示一切“学问”、“技能”之类,狭义上专指“科学知识”(scientific knowledge);柏拉图常以广义用之,而亚里士多德常以狭义用之。正如本文即将表明的,“epistēmē”还被柏拉图用来表示“理解能力”或“理性”,等同于“noēsis”或“nous”,这层含义与我们通常所说的“知识”有很大差别,需格外注意。“doxa”在荷马史诗中可以表示“期望”或“意料”,在古典希腊语中还有“名声”或“荣誉”的意思,在新约希腊语中还被用来表示“荣光”,不过所有这些含义都与知识论语境中的“doxa”无直接关系,姑且不论。在知识论语境中,“doxa”过去常常被翻译为“意见”,也有主张译为“臆见”的,近年越来越多人根据英文的“belief”这个译法而改译为“信念”,本文随从这种新译法。这个译法的好处是能够让柏拉图知识论与当代英语世界中的知识论话语对应起来。当然,我们也要注意到,希腊语“doxa”与英语“belief”之间不是全然对应的,所以有些人更愿意采用“opinion”的译法,而有些人在某些语境(尤其在柏拉图的《泰阿泰德》)中坚持采用“judgment”(异体字judgement)的译法。还有,“belief”与中文日常语言中的“信念”之间也不是完全对应的。为了让它们对应起来,我们需要对“信念”一词做点限定乃至改造,也就是说,这里的“信念”(belief)应该与“信仰”或“信心”(faith)严格区别开来,它只从理智维度上讲,与情感和意志基本无涉。与此相应,动词“认信”或“相信”(希腊语:doxazein;英语:believe)只限于表示一个人在理智上关于某个事物做出(与真假相关的)判断,并且(在一定时期中)保有这个判断——而非“信任”或“信赖”之类。另外需要注意的是,柏拉图知识论语境中,与“doxa”对应的同源动词主要不是“dokein”,而是“doxazein”。

[②]上述三人的主要观点见于参考文献中提及的各自的论著。

[③]柏拉图《美诺》,97b以下。

[④]柏拉图《美诺》,98a。“aitia”兼有“原因”和“理由”的含义,不过,它在这里不能理解为通常所说的物理方面的“原因”或“驱动因”,而应该理解为起解释作用的“理由”。正因如此,有些人主张不用“cause”而直接用“explanation”来翻译这里的“aitia”。

[⑤]Burnyeat, M. “Socrates and the Jury,”Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volume 54 (1980): 187.

[⑥]按照她的解释,柏拉图认为只有知识达到了真,信念永远达不到真。参考Vogt 2012, 71以下。

[⑦]我们用“说理”一词来翻译这里的“logos”。“logos”这个词很难得到完全准确的翻译,关键原因在于它的多义性。此处的“logos”既表示“理由”(拉丁语:ratio;Ficino的译法),又表示承载理由的语言表达(拉丁语:oratio;Serranus的译法),翻译者常常只能顾此失彼。英文的译法有reason、account(rational account)、explanation(rational explanation)和definition,等等;法文的译法有explication/expliquer和raison,等等;Schleiermacher的德文译法是Erklärung。

[⑧]参考柏拉图《泰阿泰德》201c,泰阿泰德对于这个知识的定义没有清楚、稳固的把握,他只是“曾经听某人说过”,而且是偶然想起来的。

[⑨]这些人在后面将被说成“爱信念者”(philodoxoi),见《理想国》480a。“philodoxoi”显然是柏拉图生造的一个词。

[⑩]Fine 2003, 85-86.

[11]参考柏拉图《美诺》,86a8,98a6;《泰阿泰德》,198b10(Levett译作:pieces of knowledge)。

[12]参考Woodruff, P. “Plato’s Early Theory of Knowledge.” in Stephen Everson,Epistemology, 60-84. Companions to Ancient Thought 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1990。

[13]参考《卡尔米德》165e4,174e1;《拉凯斯》199c1;《泰阿泰德》146c8;《理想国》428b10。

[14]《理想国》中有许多文本证据可以表明“epistēmē”在其中表示高级的理智能力或理性。首先,在《理想国》卷5末尾部分开始讨论知识论问题的时候,一开始引入的并不是“epistēmē”和doxa”之间的区分,而是“gnōmē”和“doxa”的区分(476d),紧接着使用了“gnōsis”作为“gnōmē”的变体(477a),然后才转为标准的“epistēmē”和“doxa”之间的二元划分。“gnōmē”可以表示“用来认知的能力”或“理智能力”(intelligence),而“gnōsis”也带有认识方面的“能力”的意思。当477a开始用“epistēmē”置换“gnōmē”和“gnōsis”的时候,“epistēmē”无疑带上了这两个词所有的那种特殊含义,也就是说,它表示一种“理性能力”。其次,《理想国》505b提及的“phronēsis”与506b提及的“epistēmē”是可互换的,它作为“善”的一种可能定义,与“快乐”相对而言。这里的“epistēmē”表示灵魂的一种状态,即,拥有理性能力的状态。此外,“noēsis(nous)”和“epistēmē在《理想国》的语境中是可互换的。在511d,“dianoia”被说成处于“doxa”和“nous(或noesis)”之间,而在533d-534a,“dianoia”被说成处于“doxa”和“epistēmē”之间。在511d-e,“noēsis”和“dianoia”被看作同一个线段(epistēmē)的两个小段;而在534a,“epistēmē”和“dianoia”两者被合称为“noēsis”。此外,《蒂迈欧》也表明某种意义上的“epistēmē”是与“noēsis(nous)”可互换的,例如,28a,“doxa”与“noēsis”对举;51d,“(true)doxa”与“nous”对举;46d,“nous”与“epistēmē”并举。

[15]关于“知识性判断”和“信念性判断”这两个概念的提出,以及“epistēmē”和“doxa”的歧义性辨析,笔者受益于前述沃夫斯多夫的论文的启发,参见Wolfsdorf, D. “Plato’s Conception of Knowledge,” Classical World 105 (2011): 57-75。当然,读者也能发现,我的辨析与沃夫斯多夫有许多不同。

[16]参考《理想国》477e:“我们能够进行认信(doxazein)所凭借的不是别的东西,就是信念(doxa)”,478a:“我们说,信念(doxa)进行认信(doxazein),对吗?——对。”显然,“doxa”在这里表示进行“doxazein”的能力,而不是结果。“doxa”作为“能力”这两方面含义经常被人忽视,但是也有人明确注意到了这点。例如,某本哲学词典中关于“doxa”词条的说明:“For Plato,doxais not only opinion, but also the faculty or capacity to produce opinion. … In contrast,epistemeis not only knowledge as a consequence of cognition, but also the faculty to produce knowledge.”参见Bunnin, N. and Yu, J.The Blackwell Dictionary of Western Philosophy, Blackwell Publishing Ltd, 2004,p. 192。

[17]柏拉图《蒂迈欧》51d-e的描述似乎非常特别,因为它显然在“认信能力”的意义上使用“doxa”一词(与nous相对而言),但是又出现了“真信念”(doxa alēthēs)这个说法。这或许需要进一步解释。

[18]参考柏拉图《理想国》,477e。

来源:《世界哲学》2014年第1期